こんにちは、データ戦略室アナリティクスグループ リーダーの丸山です!

データ戦略室ではメンバーのスキルアップと知識の共有を目的として、これまで様々なインプット施策に取り組んできました。

その中でも、今回は「書籍紹介」という取り組みについて、目的や具体的な内容を共有します。また、この取り組みでメンバーがおすすめした書籍も併せてご紹介したいと思います!

取り組みの目的・流れ

データ分析やデータエンジニアリングの世界は日進月歩です。

常に新しい技術や考え方が登場し、キャッチアップし続けることが求められます。

そのため、組織としてインプットを促進する取り組みを行うことは非常に重要です。

このような取り組みは、勉強会や輪読会といった形式を取ることが一般的には多いかと思います。

勉強会・輪読会を実施する場合、特定のテーマについて深く学ぶことができる一方、 メンバーそれぞれの興味関心やスキルレベルによっては、そのトピックが必ずしも有益とは限らないケースがあるという課題があります。

「このテーマ、今の自分にはちょっと合わないかも…」「難易度が高すぎる/低すぎる…」と感じてしまうと、せっかくの学びの機会も効果が半減してしまいます。

そこでデータ戦略室では、メンバーが主体的に学びたい書籍を選び、その内容や学びを共有する「書籍紹介」という形式を取り入れています。

この形式であれば、各々が自身の興味や課題感、スキルレベルに合わせて、最適なインプットを選択することができます。

月に一度、自分が読んだ本について発表する場を設けることで、アウトプットの機会にもなり、知識の定着にも繋がります。また、他のメンバーが読んだ本を知ることで、参加者が新しい知識に触れるきっかけにもなります。

取り組みの流れは以下の通りです。

- (※)月初: メンバーそれぞれが読みたい本を選定。社内にない本は社費で購入申請が可能

- 読書期間: 各自で選んだ本を読む

- 月末: 月例の共有会で、読んだ本の書評を発表・共有

- (※)書籍の管理: 社費で購入した本はデータ戦略室の本棚で管理し、いつでも他のメンバーが借りられる状態にする

- (※)のルールについて、レバレジーズには書籍購入補助制度があるものの、現状は個人が自費で購入した本を読むケースが増えてきています。このあたりの制度改善は今後の課題だと考えています

この取り組みを通じて、個人のモチベーションに基づいたインプット習慣の形成と、組織全体の知識ベースの向上を目指しています。

月末の共有会のフォーマット

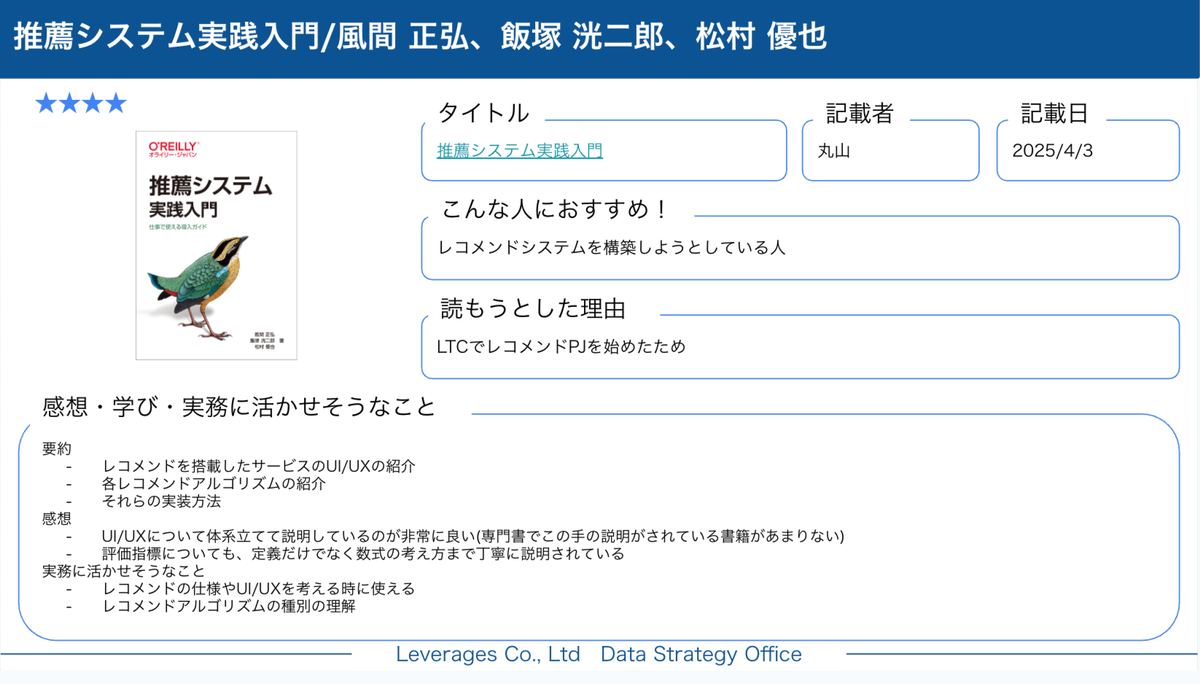

添付画像の通り、参加者はミーティングの前に以下の情報をスライドに入力します。

対象読者や学びを記載することで、他の参加者が「自分が興味のある領域かどうか」をすぐに判断することができます。

- タイトル

- 評点(左上の星の数で表現)

- 対象読者(こんな人におすすめ!)

- 読もうとした理由

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

完全に余談なのですが、このブログを書いていて書籍紹介のスライドのページ数が150ページを超えていることに気づきました...!

組織全体でそれだけのインプットをしていると実感して、この記事を書いている自分も少し嬉しくなりました笑

おすすめ書籍の一覧

それでは、これまでの書籍紹介でメンバーから共有されたおすすめ書籍の一部を、カテゴリ別にご紹介します!

ここでは「いろんなジャンルの本が書籍紹介で取り上げられていること」を知っていただきたいので、本の詳細の説明は割愛します。メンバーが記載した感想を見て興味をそそられた書籍がある方は、是非読むことを検討してみてください。

統計学

AI/ML

- こんな人におすすめ

- 特徴量エンジニアリングの方法について学びたい人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- 実務でモデリングを行う機会がある人におすすめ

- 欠損値補完、オリジナル特徴量の作成方針、センシティブな特徴量利用時のバイアス除去など、実践的な内容

- scikit-learnのpipelineライブラリの使い方も学べる。

因果推論

データ分析基盤・データエンジニアリング

- こんな人におすすめ

- 社内でデータ活用を進めたい人、データ基盤の構築方法を知りたい人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- データエンジニア~データアーキテクト領域について、「データ整備」「基盤システムの作り方」「組織体制」が幅広く記載された良書

- データ系職種の人は全員読むべき教養

- データレイク→DWH→データマートの構成や、各層でのデータの持ち方、ログ収集パターンなどが学べる

- データ活用成熟度レベルを見ると、弊社のデータ分析基盤改善の余地を感じる

- こんな人におすすめ

- データをビジネスに活かすために必要なことを網羅的に学びたい人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- データマネジメントの全体像把握に有用

- HowだけでなくWhyの部分も多く腹落ちする

- 文体も平易で図解も多く読みやすい

- データマネジメントアセスメントから現状把握を始めることの重要性を認識

- データアーキテクトは自身のキャリアパスをイメージするのに役立つ

ビジネススキル

- こんな人におすすめ

- 仕事ができる人間になりたい人、他職種と連携することが多い人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- ホワイトカラー労働者全員に刺さりそうな内容

- ビジネス基礎知識&基礎スキル集

- 準備不足でMTGに出ることへの警鐘など、共感できる部分が多い

- 分厚いが読みやすい

- こんな人におすすめ

- 業務遂行や課題解決の型を学びたい人

- 課題解決で何をすべきか考えるのが苦手な人

- とりあえずやってみちゃう人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- 特に新卒~3年目くらいまでに読むと仕事の質が上がりそう

- バリューはイシュー度と解の質で決まり、解くべきイシューの見極めが重要

- 「やってみないとわからない」は禁句!と刺さる

- 課題解決の流れ全体(イシュー特定、分析、伝え方)を学べるが、内容が難しいと感じる部分もある

マーケティング

- こんな人におすすめ

- IS・CS組織の思想を理解したい人、流入後の顧客管理全般を理解したい人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- IS、CSといった組織がどういう思想のもとに設置されているかがわかる

- 営業組織の理解を深めるのに役立つ

- 「なぜその目標を追うのか」という視点や、営業の行動原理を理解できる

その他教養

- こんな人におすすめ

- 仕事上、人との関わりが多い人

- 有名なビジネス書を読みたい人

- 感想・学び・実務に活かせそうなこと

- 営業成績のトップも下もGiver

- 本を読んだ自分自身はMatcherだと感じた

- 搾取されないGiverの特徴である「普段から情報発信する」「依頼に+αで返すなど」を意識したい

おわりに

今回は、データ戦略室で行っている書籍紹介の取り組みと、そこで紹介されたおすすめ書籍の一部をご紹介しました。

書籍紹介を始めてから、メンバーそれぞれが自身の興味関心に基づいてインプットを深めるだけでなく、互いの学びを共有することで、組織全体の知識レベルが着実に向上している実感があります。

データに関わる私たちは常に学び続ける姿勢が不可欠だと考えているので、この取り組みは今後も継続していきたいと考えています。

もしこの記事を読んで、「自分の組織でも真似出来そう!」と思っていただけたら、参考にしてもらえると嬉しいです。